Challenge

#32

地域のこと

まずは工場見学から!

2025年も新潟県農業大学校との共同プログラムがスタート

日本の農業を応援し、国産の美味しいお米で米菓を作り続けるため、岩塚製菓は2024年から新潟県農業大学校との共同プログラムに取り組んでいます。学生さんと共同でうるち米の栽培実証を行い、そのお米を岩塚製菓が買い取り、おせんべいの原材料として使用しているのです。

2025年度のプログラム開始にあたり、まずは学生さんに工場をご見学いただき、岩塚製菓の米菓へのこだわりを知ってもらいました。

「農産物の加工品は原料より良いものはできない」。これは岩塚製菓の創業者の言葉の一部です。岩塚製菓は、美味しい米菓のために国産のお米にこだわり続けています。近年の記録的な猛暑により、全国でお米の品質が落ち、多くの農家を悩ませました。そこで岩塚製菓は昨年から新潟県農業大学校と共同で、暑さに強く多収穫ができるお米の栽培実証を行っています。また、未来の農業を担う学生さんの学びを支え、ともに日本の農業の維持・発展に貢献できればと考えています。

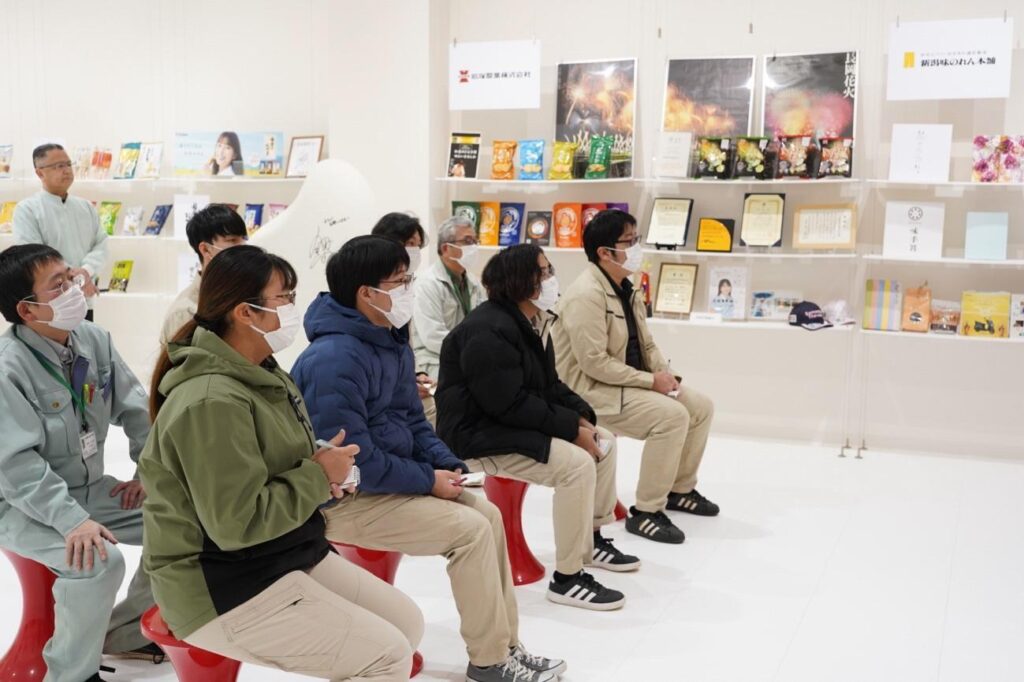

工場見学は本社ショールームで岩塚製菓の製品や会社の概要・歴史の紹介をすることからスタート。岩塚製菓の地域貢献や環境への取り組みなどを説明し、岩塚製菓がどのような企業なのかを改めて知ってもらいました。

見学に際し、2025年度に作付けの栽培実証を担当することとなった沼尾さんは「目標は昨年よりも収量を増やすこと。正直プレッシャーもありますが、岩塚製菓さんの米菓づくりにかける熱い気持ちを知ったので『頑張らなくては』と思いました」と声を聞かせてくれました。

大切なお米を丁寧に加工する過程を紹介

昼食を挟んで、まずは生地の仕込みを行っている飯塚工場の見学へ。納入された大切なお米を加工していく工程を順に見てもらいます。

お米は品質をチェックした後、洗米して水につけ、米粉に挽いて蒸し上げる過程を経ます。水につける時間は商品の特性に応じて調整しているほか、気温やお米の状態を見ながら決定していることをお伝えし、美味しいおせんべい作りのためには日々の観察・調整が欠かせないことを知ってもらいました。

こだわっている原材料はお米だけではありません。生地に練り込む大豆の品質も厳選したものを使用しています。「岩塚の黒豆せんべい」に使用している練りこみ前の蒸かした黒大豆を実際に試食し、その品質を目と舌で確かめてもらいました。

生地の様子を確かめてもらいました。

団子とよばれる生地は薄く伸ばして成形し、乾燥させ生地を休ませる工程を繰り返します。実はおせんべいは焼き上げる前にしっかり乾燥させる必要があるため、できあがるまでに数日を要するのです。気軽に食べているおやつですが、製造には手間暇がかかります。

焼き上げ以降の加工は沢下条工場で行います。再度乾燥させ水分量を整え、いよいよおせんべいを焼き窯へと入れていきます。

味付け後のおせんべいは、形状や重さなどをチェックして包装作業へと移ります。

この工程はほとんどがオートメーション化しており、少ない人員での製造が可能になってきています。人口減による労働力不足にも耐えられる仕組みが整っていることを知っていただきました。

きれいに包装されたおせんべいは、金属探知機にかけられクリアしたものだけが出荷されます。

岩塚製菓の米菓づくりに懸ける思いが、お米づくりの励みに

一連の工程を見学した後は会議室で質疑応答の時間を設けました。岩塚製菓の製造量や市場の様子に興味があり、生産量などに関する質問が数多く寄せられました。また「岩塚製菓の努力を知ることができた」「消費者を考えた製造現場であることを学べた。お米作りを頑張りたいと思えた」「想像以上に工程が複雑で驚いた」といった感想を聞くことができました。引率いただいた先生からは「徹底した衛生管理がなされていることに感心した。一次産業を多角的に考えられる学生を育てたい」とコメントをいただき、工場見学がとても有意義な時間であったことがわかりました。

今回の工場見学を通じ、岩塚製菓が「農産物の加工品は原料より良いものはできない。だから、良い原料を使用しなくてはならない。」という言葉にこだわっている意味を知っていただくとともに、その後に続く「ただし、良い原料からまずい加工品もできる。だから、加工技術はしっかり身につけなければならない。」という言葉を大切にして守り続けていることをお伝えし、美味しいお米作りへの励みとしていだきました。

農地を維持していくこと、美味しいお米を作り続けていくことの困難さに注目の集まる昨今。今回の共同プログラムも地域の農業への貢献の一環として取り組んでまいります。今後の展開にもご注目ください。